|

2020/7/30

|

|

産学官連携の要諦② |

|

|

1.地域資源活用産業の重要性

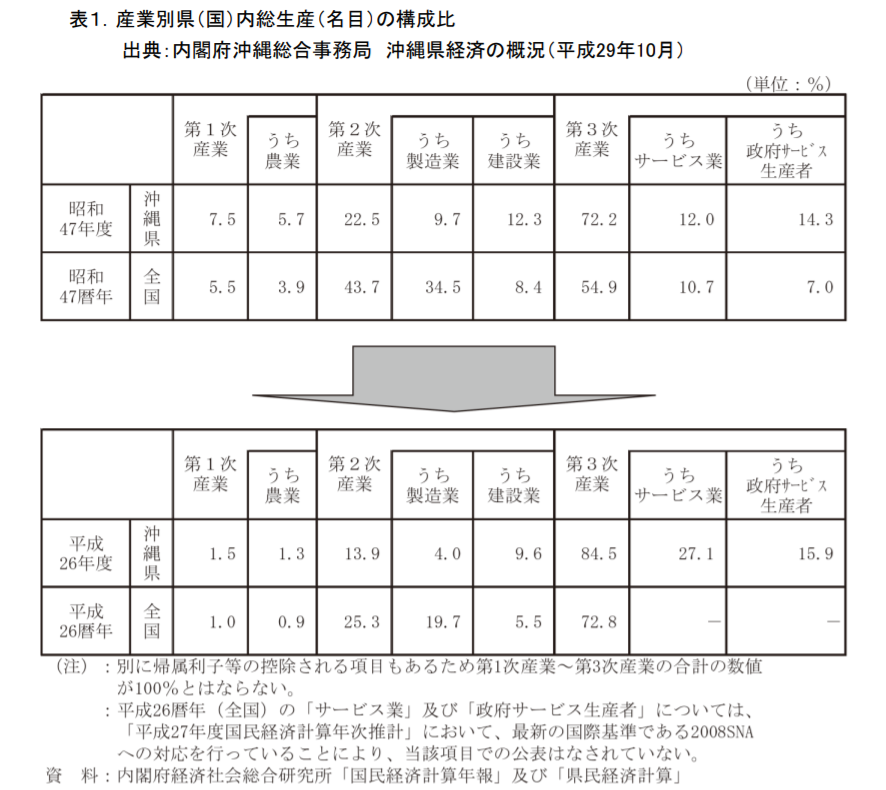

⑴ 沖縄の戦後経済と産業構造 戦後復興が始まった1949 年、円に対して1ドル=360 円という円安レートが固定された。こうした通商環境の下で保護育成された国内の輸出型製造業は、日本の高度経済成長に大きく貢献した。その一方、苛烈な地上戦によって壊滅的な被害を受けた沖縄県は、戦後復興の重要な時期にアメリカ軍の支配下に置かれつづけ、物資輸入が有利になる1ドル=120B円註1)という円高の為替レートが設定された。その結果、当時の資本は沖縄県内の輸入業に集中し、産業基盤となる製造業の保護育成が大幅に遅れた。こうしてつくられた戦後沖縄県の経済状況を、牧野は「“ 基地依存型輸入経済 ” という不可抗力の枠組み」と表現した 1)。 沖縄の施政権がアメリカ軍から日本政府に移された1972年以降、琉球政府長期経済計画は日本政府が策定する沖縄振興開発計画に引き継がれたが、同計画は全国総合開発計画の路線上に置かれ、産業振興政策はアメリカ型の臨海型工業(素材型重化学工業)をモデルとするものであったことを屋嘉が指摘している 2)。しかし、臨海型工業を担う企業の沖縄県への立地・集積は所期の通りには進まず、県内の製造業出荷額は伸び悩んだ。こうした戦後経済の経緯を経て、沖縄県の産業構造3)は第三次産業偏重のいびつな構造が固定化され、現状に至っている(表1)。 註1)B 円:アメリカ軍の施政権下にあった沖縄・奄美において軍によって発行された公式通貨 1)牧野浩隆(1996「再考沖縄経済」 ) p. 25-36 沖縄タイムス社 2)屋嘉宗彦(2016「沖縄自立の経済学」 ) p. 38-41. 七 つ森書館 3)内閣府沖縄総合事務局経済産業部(2017「沖縄県 ) 経済の概況 3 産業構造」p. 15. http://www.ogb. go.jp/soumu/003093.html  南方資源利用技術研究会誌 Vol.33 No.1, 25~34, 2018 総説「沖縄県の食品産業における中小企業支援としての 産学官連携の要諦」より転載 |

|

| |